Tata kelola hutan sering berarti penanganan ketidakpastian dari tata guna lahan, pohon dan sumber daya, sebuah proses yang seringkali menjadi rumit akibat adanya interaksi antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil, demikian menurut ilmuwan.

“Adanya standarisasi bisa menjadi salah satu upaya pendekatan perbaikan tata kelola, meski di banyak kasus, standarisasi sukarela global tetap menjadi patokan berlaku tanpa syarat kepatuhan – kami belajar dari pengalaman, standarisasi jenis ini harus dihindari, “ ujar Direktur riset portfolio hutan dan tata kelola Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Andrew Wardell.

CIFOR, bekerja sama dengan Organisasi Persatuan Riset Hutan Internasional (IUFRO) dan Organisasi Pengembangan Hukum Internasional (IDLO), telah mengadakan forum diskusi di dalam konferensi Forum Bentang Alam Global di Warsawa, bersamaan dengan negosiasi kebijakan iklim internasional mengenai siapa mengelola hutan, bagaimana hutan dikelola dan dengan dampak apa.

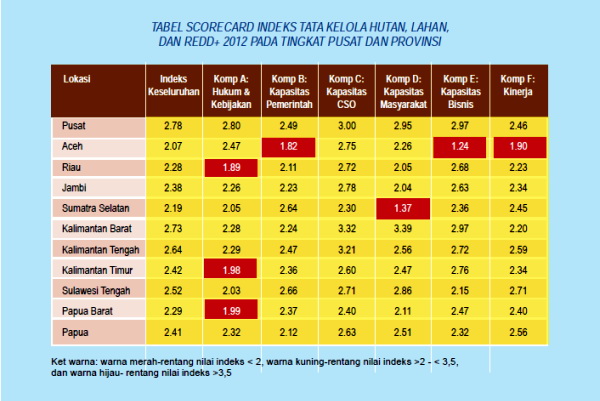

Diskusi terfokus pada apakah standar keberlanjutan dapat mendukung kerangka tata kelola terintegrasi, misalnya, dengan mengatur akses biofuel ke pasar Eropa atau menciptakan pengaman sosial dan lingkungan untuk mendampingi projek REDD (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), program dukungan PBB, di negara-negara berkembang.

Pengambil kebijakan membangun kerangka kerja untuk menjamin bahwa upaya konservasi hutan tidak malah berbalik mempengaruhi hak masyarakat lokal mendapatkan insentif bantuan dari negara maju setelah ada pembuktian bahwa mereka telah mereduksi emisi karbon.

Mengatur Parameter

Sebuah standar untuk tata kelola hutan dapat didefinisikan sebagai “batas tertentu atau praktik terbaik untuk dicapai,” kata Caroline Haywood, pengacara perubahan iklim dan spesialis ekonomi hijau IDLO, yang membantu legislasi di negara berkembang.

Kelompok ini tengah melakukan projek penelitian dalam kaitannya dengan fokus CIFOR untuk menciptakan kerangka kerja keberlanjutan investasi rendah-karbon.

Standar Internasional seharusnya tetap berfungsi seluas mungkin, sementara legislasi menjadi alat untuk menerapkannya dalam konteks spesifik, kata Haywood.

Standar internasional “adalah acuan bagus untuk melihat bagaimana negara menerapkan – sejenis standar emas tersebut,” kata Renee Gift, spesialis Iklim IDLO.

Ketika sebuah negara mengambil kebijakan, seseorang dapat menilai keragaman isu yang diatasi, sebagai tahap awal proses pembuatan hukum, katanya.

Peneliti harus fokus pada hikmah pelajaran mengenai bagaimana upaya kebijakan tertentu didukung, kata Ben Cashore, profefor tata kelola dan politik lingkungan Universitas Yale. “Terdapat perbedaan ketika institusi mendapatkan otoritas yang mereka butuhkan untuk menjalankan kebijakan, dan isi standar yang mereka terapkan pada kebijakan itu,” katanya.

Sejarah standar keberlanjutan dalam manajemen hutan dapat dilacak pada kegagalan upaya menandatangani Konvensi Hutan Global di awal 1990-an, kata Cashore.

Pendukung manajemen hutan yang baik, setelahnya berbalik pada mekanisme berbasis pasar seperti sertifikasi kayu untuk mengatur kebijakan perdaganan. Bagaimanapun, standar pengukuran seperti itu tidak melingkupi seluruh produk hutan.

“Sertifikasi itu terlalu kompleks dan terlalu mahal untuk usaha kecil dan menengah,” kata Wardell.

STRATEGI AGAR BERHASIL

Wardell dan Cashore telah berkontribusi pada bagian utama literatur terbaru yang mengintepretasikan tata kelola hutan sebagai arena komplek yang harus diterapkan pada institusi tingkat global, nasional dan lokal.

Kepentingan saat ini dalam verifikasi legal asal kayu dan memisahkan produk ilegal menempatkan pemerintah kembali sebagai pusat tata kelola hutan, kata Cashore.

Kebijakan Uni Eropa tentang Voluntary Partnership Agreements (Kesepakatan Kemitraan Sukarela) memungkinan pengapalan kapal hanya dari negara yang memverifikasi ekspor mereka sesuai dengan hukum nasional mereka adalah satu contoh standar sukarela berubah menjadi dasar legal, kata Wardell – menambahkan bahwa terlalu dini untuk menyatakan bahwa ini adalah keberhasilan.

Dukungan untuk proses verifikasi legal ini cukup mencolok, kata Cashor. “Ini karena pendekatannya bawah-atas, standar-rendah, melibatkan multi-level pemerintah,” kata Cashore. Seharusnya saat ini ilmuwan menjelaskan apa motivasi di balik penerimaan meluas, yang bisa saja didorong oleh kepentingan sendiri: perusahaan legal melihat hal ini sebagai peluang untuk menghadapi persaingan dari penebang lebih kecil, ilegal; lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan berharap melihat hasil lebih baik muncul dari aksi mereka melalui pendekatan ini; dan negara merdeka dapat menggunakannya untuk mengklaim kedaulatan, katanya.

“Hanya ketika kita belajar mengapa tingkat standar tertentu menarik dukungan luas, kita dapat melihatnya lebih jauh,” kat Cashore.

Sumber: cifor.org